Le valvole termoioniche

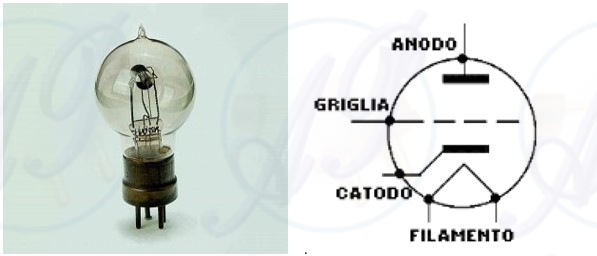

Dette anche valvole elettroniche o tubi elettronici a vuoto, sono costituite da un'ampolla, generalmente di vetro o di metallo, nel quale è praticato il vuoto e che contiene elettrodi i quali emettono, controllano e raccolgono elettroni.

Più nel dettaglio, sono costituite da un catodo che emette elettroni quando è portato ad una determinata temperatura, una o più griglie aventi la funzione di controllare il flusso degli elettroni e l’anodo o placca che ha il compito di raccogliere gli elettroni emessi dal catodo.

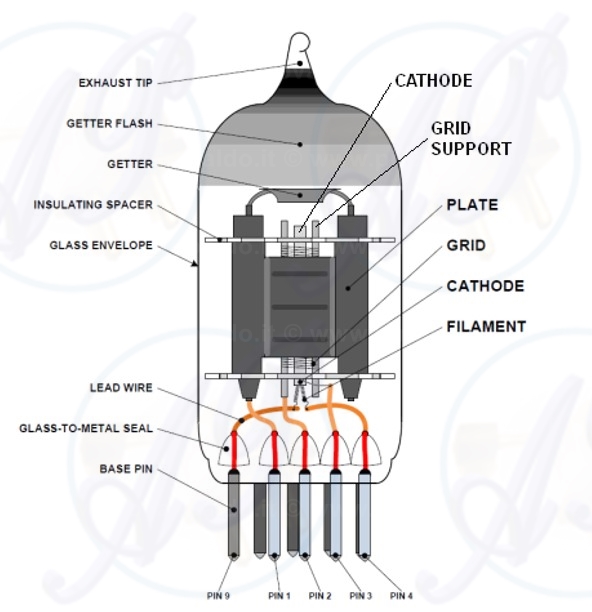

La struttura meccanica ed elettrica è racchiusa in un involucro di vetro (a volte di metallo) in cui è stato creato il vuoto o, più recentemente, inserito un gas "inerte" (non combustibile). Da questo contenitore escono verso l’esterno dei terminali di collegamento ai vari elettrodi del tubo, a loro volta fissati a dei piedini metallici adatti ad essere inseriti in una apposita base forata (zoccolo).

E' necessario sottolineare che la teoria e la progettazione dei tubi elettronici appartiene a specifica letteratura scientifica, quindi ad altro genere di pubblicazioni tecniche. Le note che seguiranno si limiteranno a considerazioni generiche ed a dati pratici riguardanti i vari tipi di tubi elettronici utilizzati per lo più negli apparati riceventi costruiti tra gli anni 1920 e 1960. Lo scopo delle informazioni date è quello di fornire una breve guida, che riassume una serie di elementi utili per chi intende avere un approccio di base al mondo delle radio a valvole.

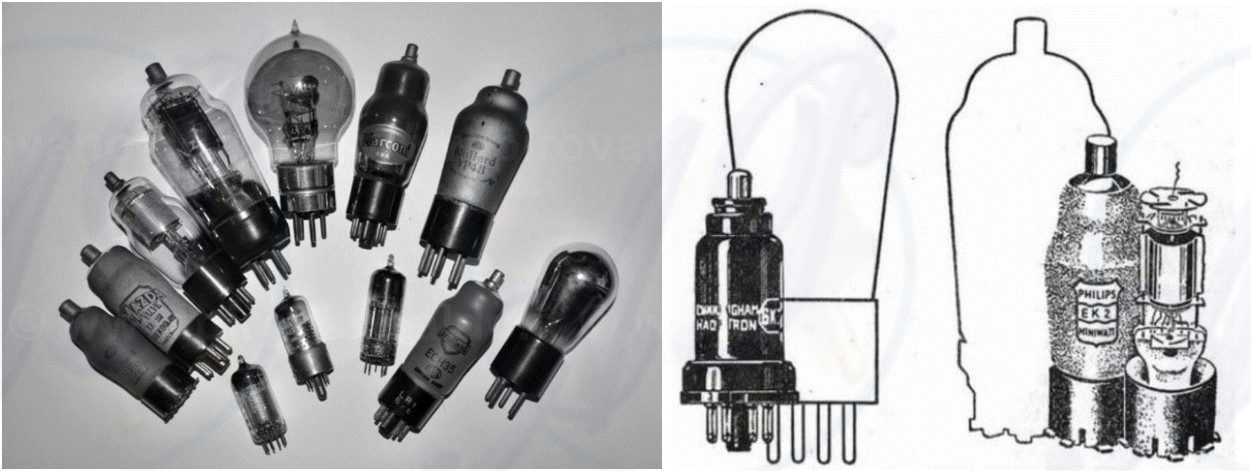

Iniziamo con una considerazione, è notoria la “competizione”, in tema di tubi elettronici, di due scuole ispiratrici nella costruzione delle valvole termoioniche riceventi: la scuola americana e quella europea.

L’unificazione dei vari tipi di valvole è stata attuata dai produttori di comune accordo, ma con forme esteriori differenti. Ciò che è difficile da determinare è quale delle due scuole abbia eventualmente superato l’altra.

Nel tempo, la competizione ha prodotto costanti e graduali perfezionamenti nei modelli prodotti. Da notare uno sviluppo meno rapido di nuovi tipi, mentre si è riscontrato un affinamento dei tipi essenziali di valvole che, nel prototipo del ricevitore a cambiamento di frequenza (supereterodina), hanno avuto un preciso assegnamento di funzioni.

I risultati essenziali a cui puntarono i costruttori di entrambe le scuole si sono rivelati essere equivalenti: dalle due vie si è giunti a peculiarità notevoli come quelle contenute nei convertitori di frequenza con caratteristiche di stabilità, rendimento e buon funzionamento nelle gamme di frequenza ad onde lunghe e medie, nonché sulle onde corte e ultracorte.

Di seguito un elenco dei vari tipi di tubi elettronici prodotti: pentodi a pendenza variabile autoregolatori, valvole doppie per la rivelazione e l’amplificazione, finali multi-elettrodiche a forte pendenza e cospicua potenza, tubi sfruttanti una nuova cinematica elettronica, raddrizzatrici sicure ed efficienti atte a garantire una generosa alimentazione per lungo tempo.

La fabbricazione si è caratterizzata nel tempo dalla maggior precisione del montaggio degli elettrodi all’interno del bulbo e nella preparazione dei catodi, cose che hanno portato gradualmente alla riduzione dell’ingombro e alla limitazione del consumo di accensione.

Altro punto cruciale, brillantemente risolto, è quello della lunga durata che deriva da grande efficienza e stabilità nelle materie attive del catodo e perfetta conservazione del vuoto, nonostante l’utilizzo intensivo a cui questi tubi sono sottoposti.

Elenco di alcuni produttori americani ed europei di valvole termoioniche:

- Mullard

- Philips

- F.I.V.R.E. (Fabbrica Italiana Valvole Radio-Elettriche)

- ATES (Aquila Tubi Elettronici e Semiconduttori)

- General Electric

- Ediswan/Mazda

- Tungsram

- Raytheon

- OSRAM

- Telefunken

- Brimar

- Sylvania (Sylvania Electric Products)

- RCA (Radio Corporation of America)

- Western Electric

- RFT

- TUNG-SOL

Nota: molti di questi hanno cessato l’attività di produzione dei tubi riceventi negli anni 1960/70.

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI TUBI ELETTRONICI

Un tubo elettronico è composto normalmente di un catodo, che emette elettroni, e uno o più elettrodi di controllo o di schermo denominati griglie (nelle raddrizzatrici non si hanno, salvo casi speciali) ed un anodo o placca, il tutto racchiuso in un bulbo ad alto vuoto provvisto di reofori.

Negli apparati radioriceventi sono identificabili varie e specifiche funzioni nei loro circuiti, dove i vari tubi utilizzati assumono una speciale denominazione.

Funzioni e denominazioni sono in rapporto al numero e alla disposizione degli elettrodi enumerati qui di seguito:

Catodo e/o filamento - La sua funzione è quella di emettere, ad una certa temperatura di riscaldamento o accensione, una certa quantità costante di elettroni. Può avere la forma di un filamento o di un nastro di nichel, può essere invece più complesso poiché costituito di un tubetto di nichel entro cui vi è un riscaldatore (catodo a riscaldamento indiretto). In tutti i casi, nei tubi più recenti, il catodo o filamento è ricoperto di materia attiva (carbonati di bario e stronzio). L'emissione o quantità di elettroni liberata è in funzione di vari fattori, per il catodo o filamento interessa la corrente di saturazione che è il valore massimo della corrente elettronica che attraversa il catodo in un circuito con una sorgente esterna di valore conveniente e un elettrodo di richiamo (placca). Il valore della corrente di saturazione è normalmente molto più elevato di quello della corrente media di funzionamento.

Anodo o placca - In un tubo elettronico elementare, questo elettrodo compie la funzione di richiamo degli elettroni (cariche negative) emessi dal catodo che è a potenziale più basso. La placca è di norma in nichel ed ha forma cilindrica, qualche volta è ricoperta di uno strato di grafite che ha uno scopo del tutto secondario. Ha, rispetto al catodo una polarizzazione positiva.

Griglia pilota - Tra la placca e il catodo sono disposte uno o più griglie, una delle quali ha sempre la funzione principale (griglia pilota) di influire sulla corrente anodica mediante una tensione variabile applicata dall’esterno (segnale di ingresso). In generale questa è la più vicina al catodo ed ha, rispetto a questo, un potenziale base uguale o più negativo. È costituita di una spirale a passo costante o a passo variabile nel caso di tubi a pendenza variabile.

Griglie ausiliarie - Si possono avere una o due griglie ausiliarie, generalmente due. Una, detta anche griglia schermo, ha la funzione di ridurre le cariche spaziali che potrebbero verificarsi nel tubo quando il funzionamento di questo fosse portato al di là di certi limiti critici. Serve anche da acceleratrice. È polarizzata positivamente ad un valore inferiore o pari a quello della tensione di placca. Non ha alcun effetto sulla corrente oscillante tra catodo e anodo, controllata dalla griglia pilota.

L’altra griglia è disposta tra lo schermo e la placca ed ha la funzione di sopprimere gli effetti di emissione secondaria dello schermo. È infatti collegata al catodo, solitamente direttamente all’interno del tubo, quindi ha una tensione pari a quella del catodo, sia agli effetti della corrente continua che di quella oscillante. I tubi forniti di questa terza griglia, sono i pentodi, infatti: tre griglie, una placca ed un catodo fanno cinque elettrodi.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

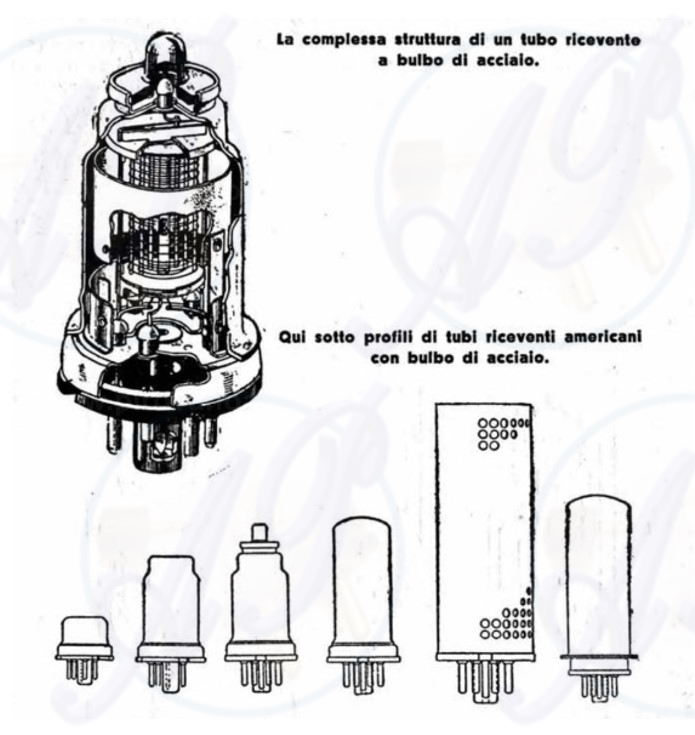

Bulbo – Tutti gli elettrodi sono racchiusi in un bulbo ad alto vuoto; raramente vi è presenza di un gas inerte, se mai si tratta di vapore di mercurio. Il bulbo è di vetro oppure di acciaio stirato e imbutito, saldato elettricamente. In tutti i casi il costruttore si è preoccupato di sopprimere tutte le possibili cause di perdita di vuoto, studiando opportunamente l’attuazione degli attraversamenti tra esterno ed interno con reofori adatti.

La conservazione del vuoto è garantita anche dalla presenza di una sostanza (getter) chimicamente avida di particelle di gas che risultassero emesse per surriscaldamento o altre cause, durante il funzionamento del tubo. A questo fine le placche sono carbonizzate o, meglio, ricoperte di uno strato di grafite che fa da spugna imbevendosi di molecole gassose che possono uscire dalla placca surriscaldata, senza compromettere il vuoto.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

Non è ben chiaro se il passaggio dal bulbo di vetro a quello di acciaio, sia in tutti i casi un progresso; cioè se il progresso esiste, esso non si appalesa senza una discussione. Fatto sta che tutte le valvole americane con bulbo metallico hanno le corrispondenti con bulbo in vetro. Alcuni tra i più recenti apparecchi americani hanno le valvole metalliche; alcune case tedesche, nei ricevitori per auto, adottano normalmente valvole con bulbo di acciaio: infatti in Germania è stata prodotta una apposita serie completa di valvole con bulbo in acciaio. Qualche altra casa produttrice ha posto in commercio valvole in vetro con un cappuccio metallico per seguire la “moda” del metallo. Mentre i ricevitori italiani, in genere, non impiegano valvole con bulbo metallico.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

Zoccolo - È un complemento indispensabile per l’intercambiabilità dei vari tubi. È in materiale isolante e sostiene i contatti per il collegamento tra i terminali del tubo ed i circuiti elettronici esterni.

E’ sostanzialmente differente per le due scuole americana ed europea. Ognuna per proprio conto ha orientato la costruzione verso un tipo, per loro, più razionale, per gli americani si tratta del tipo octal, per gli europei il tipo a contatti laterali (Rimlock).

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

TIPI E CARATTERISTICHE DEI TUBI ELETTRONICI

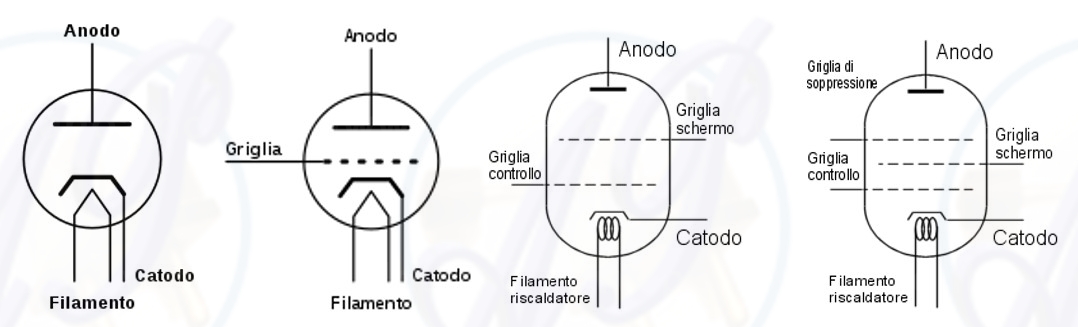

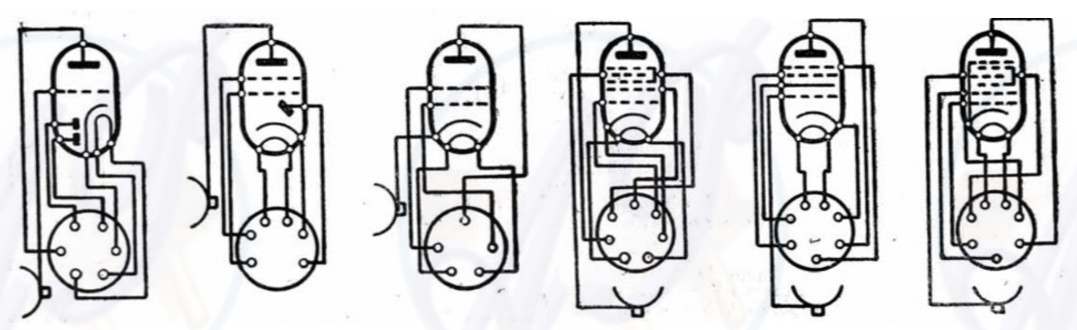

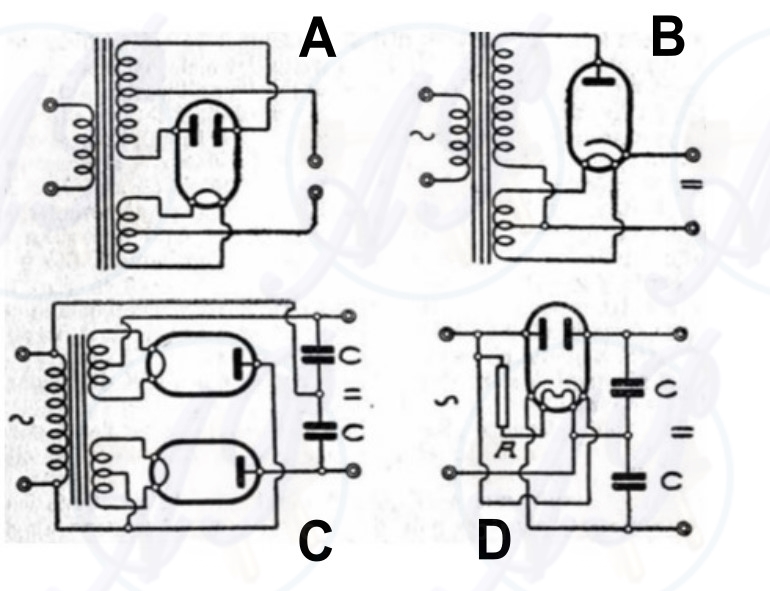

Un esame sommario degli esemplari tipici di tubi elettronici, aiuterà a comprenderne facilmente le caratteristiche in rapporto alle specifiche funzioni assegnate (vedi schemi in figura 5).

Diodi - Sono i tubi elettronici più semplici poiché composti da un filamento e da una placca. Sono impiegati come rettificatori di corrente alternata e come rivelatori. Nel primo caso possono essere utilizzati per “raddrizzare” una o entrambe le semionde della corrente oscillante applicata. Possono anche svolgere la funzione di duplicatrici di tensione (vedi sez. sull’impiego).

In quanto al funzionamento come rivelatori, da soli o in combinazione di tubi doppi, possono richiedere un solo anodo per funzionare su di una semionda del segnale oppure due sull’onda intera. E’ possibile anche disporre di un anodo per generare la tensione necessaria al controllo automatico della sensibilità (CAV). Infine, in un esemplare di tubo europeo sono disponibili sino a tre placche per rivelazione e CAV.

In luogo del filamento possono avere un catodo a riscaldamento indiretto, semplice oppure doppio (nelle duplicatrici di tensione). Possono avere una sola placca o due. Le raddrizzatrici di alimentazione possono essere a vuoto spinto oppure a gas (vapore di mercurio) i cui atomi si ionizzano al passaggio della corrente. Queste valvole si distinguono per una caduta di tensione interna molto moderata e costante qualunque sia l’assorbimento esterno di corrente.

Triodi - In confronto ai diodi hanno un elettrodo in più, la griglia di controllo, che consente di regolare opportunamente la corrente di elettroni che passa tra catodo e anodo (corrente anodica).

In pratica si possono avere: triodi amplificatori di tensione semplici oppure doppi, a medio coefficiente di amplificazione; ad elevato coefficiente di amplificazione; amplificatori di potenza; amplificatori in classe B, semplici oppure doppi.

Si possono considerare triodi, per comodità di classificazione, alcuni tubi con due griglie. Si hanno triodi con catodo a riscaldamento diretto e indiretto.

Tetrodi - Oltre la griglia dei triodi, in questa categoria di valvole si aggiunge un altro elettrodo che si chiama schermo e che ha sostanzialmente il compito di eliminare la capacità interna tra griglia e placca (che influisce nel funzionamento del circuito di ingresso collegato alla griglia pilota e quello di uscita connesso all’anodo).

Questi tubi si chiamano comunemente valvole schermate. La riduzione di capacità portata da uno schermo va da 8pF nel triodo a 0,01 pF o meno nel tetrodo Questa riduzione di capacità ha consentito di sfruttare dei coefficienti di amplificazione veramente notevoli che un tempo non erano consentiti con i triodi, in dipendenza degli effetti dannosi di questa capacità.

Si possono avere tetrodi amplificatori di tensione a caratteristica lineare e amplificatori a pendenza variabile, infine amplificatori di potenza.

Per l’accensione si hanno tetrodi con catodo a riscaldamento diretto e indiretto.

Pentodi - Un inconveniente, spesso riscontrato nei tetrodi, è quello dell’emissione secondaria; la placca, che in certe condizioni di funzionamento ha una tensione inferiore a quella dello schermo, può emettere delle cariche elettroniche che disturbano notevolmente il flusso di corrente controllato.

Si è pensato quindi di aggiungere una terza griglia a cui assegnare il compito di soppressore dei disturbi, cioè catturare ed eliminare le cariche di emissione secondaria. Normalmente questo soppressore è collegato direttamente al catodo all’interno della valvola, in alcune di tipo più recente è stato collegato ad un terminale esterno, consentendo la realizzazione di circuiti particolari.

Si hanno pentodi amplificatori di tensione a pendenza fissa oppure a pendenza variabile; amplificatori di potenza; pentodi con catodo a riscaldamento diretto oppure indiretto. Il riscaldamento diretto, analogamente ai pentodi e ai triodi, riguarda di norma i tubi di potenza e sovente quelli destinati all’alimentazione a batteria.

Tubi multi-elettrodi - Procedendo sempre nell’aumento di griglie, si giunge a combinare una valvola con quattro griglie (exodo), adatta al cambiamento di frequenza, sia come oscillatrice e mescolatrice, sia come sola mescolatrice. Lo stesso scopo si ottiene con altri due tipi di valvole che sono la pentagriglia americana e l’ottodo europeo. Vi è una pentagriglia mescolatrice americana che presuppone l’impiego di un apposito oscillatore separato.

Valvole doppie - Esistono tipi speciali di valvole (figura 6), rivelatrici e amplificatrici con vari elementi nello stesso bulbo, che possono svolgere la funzione indipendente di raddrizzatori, rivelatori di corrente modulata e di amplificatori.

La sezione raddrizzatrice ha una o due placche a seconda che si tratti di tipi europei o americani.

L’elemento amplificatore può essere un triodo di più o meno elevato coefficiente di amplificazione, oppure un tetrodo od anche un pentodo.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

Tra le valvole rivelatrici si ha anche un tubo speciale con due griglie per il funzionamento bilanciato rispetto alla corrente di ingresso. Inizialmente tale tubo era diffusissimo anche sul mercato italiano.

Tubi a fascio elettronico - Va messo in evidenza il tetrodo di potenza del tipo « beam » (a fascio) sviluppato in America. Il prototipo si denomina 6L6, la sua peculiarità risiede nel fatto che l’missione secondaria è stata eliminata. Il tubo comporta un metodo del tutto particolare per la soppressione dell’emissione secondaria, senza l’impiego di un vero e proprio soppressore come nei pentodi. Vi è piuttosto un soppressore intrinseco ottenuto con accorgimenti costruttivi: tra placca e schermo di questo speciale tetrodo, viene creata durante il funzionamento una carica spaziale che ha appunto il compito di eliminare eventuali emissioni secondarie.

L’avvento di questi tubi coincide, senza proprio esserne la diretta ispirazione, con l’applicazione della reazione inversa nei circuiti amplificatori a bassa frequenza (BF).

Un altro tubo costruito sul principio del fascio catodico è il cosiddetto occhio magico o croce magica, solitamente impiegato come indicatore di sintonia o comunque come rivelatore dell’intensità di una tensione continua.

Il fascio elettronico viene inviato e rivelato da uno speciale schermo fluorescente; la meccanica è disposta in modo che l’occhio dell’osservatore apprezzi ogni minima variazione dell’intensità di questo fascio, la quale è controllata dalla griglia nella sezione triodo di questo tubo. Si distinguono tubi contenenti triodi a ripida pendenza e triodi a pendenza meno ripida, questo consente il funzionamento con segnali più o meno ampi.

Altri tubi, Il tyratron – Da un punto di vista costruttivo è un triodo, ma la sua applicazione più comune è quella di rettificatore con griglia di controllo per la regolazione efficace ed istantanea della corrente resa in uscita. Si presta ad applicazioni speciali, particolarmente a quelle industriali, ad esempio viene sfruttato come commutatore comandato a distanza.

Un altro singolare e recente triodo e quello a catodo freddo per il controllo di circuiti con relè. Si tratta di un tubo a gas il cui catodo non riscaldato consente una notevole sicurezza ed economia di esercizio, destinato a comandare un circuito allorché sulla sua griglia perviene un segnale preordinato.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

LE CARATTERISTICHE GENERALI DEI TUBI ELETTRONICI

I vari tipi di tubi termoionici presenti sul mercato sono contraddistinti da speciali caratteristiche che sono del tipo statico o dinamico a seconda che riguardano i dati tipici di alimentazione a riposo o, rispettivamente, in funzionamento.

Nella documentazione di prodotto fornita dai costruttori (datasheet) sono indicati anche il numero di elettrodi del tubo (diodo, triodo, pentodo, ecc.) con il relativo schema dei collegamenti allo zoccolo, ed è definito lo scopo per cui e stato sviluppato ed attuato il tubo (amplificatore per Alta Frequenza (AF); amplificatore di potenza; raddrizzatore, ecc.) insieme a quei speciali richiami che possono essere utili alla giusta utilizzazione del tubo stesso.

Di un tubo si debbono anche conoscere le dimensioni generali e il tipo di zoccolo; ciò porterà anche alla discriminazione fra tipi europei e tipi americani. È anche opportuno segnalare la posizione della griglia pilota o di altri elettrodi quando essi hanno l’uscita sulla sommità del bulbo.

Qui di seguito sarà data un’idea generale di queste caratteristiche; sono di norma espresse in valori numerici, in dati tabellari, diagrammi e disegni. Più avanti sarà fatto cenno dell’applicazione dei vari tubi, allo scopo di guidare nella scelta dei tipi più adatti, con le caratteristiche più opportune o convenienti ai determinati impieghi.

LE CARATTERISTICHE STATICHE

Si riferiscono a valori generali ottenuti con corrente continua ed indipendentemente dal segnale oscillante che, per evidenziarli, non è applicato a nessuna parte del tubo. Essi sono distintivi per le varie serie di valvole:

- Tensione di accensione del filamento (Vf) in volt, con l’indicazione del tipo di corrente (continua o alternata);

- Corrente di accensione del filamento (If) in ampere. Come sopra

.

N.B. Questi valori vanno tenuti entro limiti del ±5%. È indispensabile conoscere se si tratta di catodo a riscaldamento indiretto o di filamento. Si deve anche vedere nello schema elettrico dei collegamenti allo zoccolo

. - Tensione anodica normale (Vp) in volt, a corrente continua, data dall’alimentazione

. - Corrente anodica normale o di riposo (Ip) in mA a corrente continua (cc).

- Tensione di schermo (Vg 2) in volt, a corrente continua.

- Corrente di schermo (Ig 2) in mA.

- Polarizzazione di griglia (—V) in volt, negativi rispetto al catodo. Perciò non si parla di corrente.

Di questi ultimi cinque valori sono forniti i dati minimi, medi e massimi nell’impiego del tubo; essi hanno influenza nei valori dinamici. Tra le caratteristiche statiche si notino altresì:

- Corrente catodica (Ik) in mA, continua. È la somma delle correnti continue dei vari elettrodi (anodo e schermo); il suo valore è utile per calcolare la polarizzazione di griglia.

- Capacità interelettrodica (C) in pF. È un dato che, in certi tubi, assume un’importanza non trascurabile. Vi è, anzi, chi dispone questi dati tra le caratteristiche dinamiche. Si consideri invece che la capacità interelettrodica è una caratteristica, deleteria quando non è trascurabile, dovuta alle dimensioni fisiche degli elettrodi le quali non variano con il mutare della forma di tensione applicata alla griglia di controllo. È vero, d’altro canto, che l’effetto delle capacità interelettrodiche, considerate senz’altro come “parassite”, è in rapporto alla frequenza della tensione applicata alla griglia di controllo.

Si distinguono per chiarezza:

1) capacità tra griglia e anodo che è quanto dire tra circuito di ingresso e circuito di uscita;

2) capacità diretta di ingresso misurata tra griglia di controllo e altri elettrodi disposti a massa;

3) capacità diretta di uscita misurata tra anodo e altri elementi collegati a massa.

LE CARATTERISTICHE DINAMICHE

Si riferiscono al tubo in funzionamento. Si tende ad indicarne i valori in modo che essi possano dare un’idea della buona qualità del tubo. L’ottenimento delle peculiarità massime è condizionato alla buona utilizzazione del tubo, il che non vuol dire che si debba forzare questo, anzi occorre non provocare un sovraccarico che può comprometterne la vita, o, semplicemente, abbreviarne la durata. I valori massimi indicati nelle caratteristiche dei listini commerciali, spesso, vengono erroneamente considerati come normali; essi costituiscono invece dei limiti che è bene non oltrepassare.

L’affidarsi a queste prescrizioni è sempre raccomandabile. Ogni volta che si vogliono impiegare dati differenti occorre — prima ancora di constatare che le condizioni del rendimento siano soddisfatte — verificare se il tubo è portato a funzionare in condizioni di sicurezza. Un elemento fondamentale da questo punto di vista è la dissipazione anodica, cioè la potenza in watt ottenuta dal prodotto della tensione per la corrente anodica, che si tramuta in calore; tale potenza ha un limite che non è mai il caso di raggiungere e tanto meno di superare. Se per esempio si ha una valvola raddrizzatrice la cui corrente continua resa è 120 mA con 500 V eff. all’ingresso, da cui invece si vogliono ricavare 200 mA, converrà portare il valore della tensione a 300 V eff.

Le caratteristiche dinamiche si rilevano con una tensione oscillante applicata sulla griglia di controllo e sotto varie condizioni della tensione di alimentazione e degli altri elettrodi. Esse servono ad indicare l’efficienza del tubo ed a suggerirne il migliore impiego; si possono trarre da una opportuna interpretazione di quelle statiche. Tale è il caso delle caratteristiche di placca che possono, sotto la forma nota di curve, considerarsi quelle essenziali. Di norma si tracciano le curve della corrente anodica ad una determinata serie di valori della tensione continua di alimentazione ed in rapporto ai valori della tensione di griglia riportati in ascissa; oppure si determinano ad una serie prestabilita di valori della tensione di griglia, la corrente anodica in base alla variazione della tensione anodica indicata in ascissa. In entrambi i casi si hanno delle famiglie di curve molto utili, nella loro evidente rappresentazione grafica, all’impiego corretto del tubo considerato.

Fattore di amplificazione (jx) – E’ il rapporto tra la variazione della tensione anodica e la variazione (di segno contrario) della tensione di griglia, sotto condizione che la corrente anodica resti invariata. Effettivamente può variare — come varia in realtà — la corrente anodica, ma nelle condizioni teoriche interessa prendere in esame le variazioni di tensione. Infatti, in un circuito qualsiasi, il gioco delle variazioni di tensione e di corrente, legato alla resistenza ohmica può essere valutato — da un punto di vista matematico — alla stessa guisa o per lo meno destinato ai medesimi effetti. Il fattore di amplificazione dipende dalla struttura degli elettrodi: in modo particolare della griglia. Da esso dipende l’amplificazione effettiva di uno stadio.

Resistenza anodica (rp) – E’ la resistenza offerta dal circuito anodico al passaggio della corrente alternata. Si calcola come il quoziente tra il valore di una piccola variazione della tensione anodica per il corrispondente valore della variazione corrente. Si esprime in ohm, indica la resistenza al passaggio della corrente.

Trasconduttanza (gm) – E’ un fattore che indica con un sol termine il coefficiente di amplificazione e la resistenza anodica, essendo il quoziente del primo per la seconda. Con più rigore, la trasconduttanza è il rapporto tra una piccola variazione della corrente anodica (in ampere) e una piccola variazione della tensione di griglia (in volt), restando invariata la tensione anodica. Si indica in « mho » (cioè l’inverso di ohm) e per comodità si usa il micromho che è la milionesima parte.

Pendenza (S) – E’ un fattore preferito dagli Europei ma è una espressione simile alla trasconduttanza; infatti è il rapporto tra la variazione della corrente anodica (in mA) allorché la tensione di griglia varia di un volt e mentre la tensione anodica resta invariata. Si esprime in mA/V e corrisponde alla trasconduttanza, se si tiene conto che occorre moltiplicare per 1000 il valore della prima o dividere per 1000 il valore della seconda. Per esempio una trasconduttanza di 5300 micromho equivale ad una pendenza di 5,3 mA/V.

Trasconduttanza di conversione (Sc) – E’ una caratteristica relativa alle valvole convertitrici (primo detector) e alla specifica loro funzione, è il quoziente tra la corrente della frequenza intermedia immessa nel primario di un trasformatore di MF (vedi eterodina) per la tensione di AF applicata alla griglia di controllo che la genera; si esprime in micromho. Serve allo stesso modo, e separatamente, della trasconduttanza mutua per la MF e per l’AF.

Analogamente dicasi per la pendenza di conversione, stabilendo il medesimo parallelo tra pendenza e trasconduttanza.

Massimo picco di tensione inversa (Vpi) – Riguarda le valvole raddrizzatrici. Uno dei requisiti di queste valvole, è la possibilità di sopportare, nei limiti di sicurezza, una tensione opposta a quella che provoca il passaggio della corrente utilizzata. In altri termini si tratta della tensione limite oltre la quale sussiste il pericolo di un arco di ritorno tra — e nel senso — catodo e la placca. Occorre tener presente che l’indicazione del valore efficace della tensione alternata non è corretta per la tensione inversa poiché va considerato il valore massimo

(V picco):

Vpi <= Veff √2

quindi occorre moltiplicare la tensione effettiva disponibile per 1,41. Per le rettificatrici ad una placca il valore massimo, in dipendenza dei circuiti di filtro accoppiati, può raggiungere perfino il 1,82 volte il valore efficace.

Massima corrente di picco (Ip) - Riguarda i tubi rettificatori e indica il più alto valore della corrente che passa nella direzione normale. Questo valore, in mA è in funzione dell’emissione del catodo e della durata. Dipende dal dimensionamento del circuito di filtro. Questo valore si misura, di preferenza, con l’ausilio di un apposito strumento.

Potenza (Pu) – E’ il prodotto tra la corrente massima e la tensione anodica applicate. E’ un parametro molto rilevante, ad esempio nell’ambito della progettazione dei circuiti amplificatori audio, definisce l’energia che, nelle migliori condizioni, va ceduta all’altoparlante.

L'IMPIEGO DEI TUBI RICEVENTI

I tubi elettronici impiegati nei radioricevitori si possono dividere, in rapporto alla loro funzione, in cinque categorie: amplificatori; rettificatori; rivelatori; oscillatori e convertitori di frequenza.

Una sesta categoria dovrebbe catalogare gli usi speciali che nei ricevitori più recenti sono numerosi e importanti.

Questo paragrafo ha lo scopo di segnalare le caratteristiche essenziali dei vari tubi in rapporto agli impieghi tipici.

AMPLIFICAZIONE

II tubo elettronico è l’elemento insostituibile — sia esso triodo oppure tetrodo, o anche pentodo — di un circuito di amplificazione. Ogni tubo, appunto, ha un coefficiente di amplificazione sempre maggiore dell’unità per cui a seconda della sua applicazione si ottiene che un segnale posto sul circuito di griglia si possa ricuperare in uscita, cioè sul circuito di placca, provvisto di maggiore ampiezza. Giova accennare che l’allora I.R.E. (oggi Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE dal 1963) ha stabilito di classificare i vari amplificatori come segue:

Classe A , in essa la polarizzazione di griglia e la tensione oscillante del segnale sono tali che la corrente anodica ha in ogni istante un valore sensibile e interdipendente. Normalmente la griglia non raggiunge mai il valore positivo, e le caratteristiche dinamiche risultano lineari. Questo amplificatore in genere ha una scarsa efficienza, ma un grande rapporto di potenza di amplificazione.

Classe B, in essa la tensione di griglia è approssimativamente uguale a quella richiesta per eliminare la corrente anodica in condizioni di riposo. Questa corrente, invece, passa durante una semionda di ogni ciclo della tensione alternata del segnale. La caratteristica di questo amplificatore è una media efficienza di amplificazione, e relativamente basso rapporto di amplificazione di potenza.

Classe AB, in essa i segnali di piccola ampiezza si comportano come il circuito fosse in classe A; al di là di una certa ampiezza il funzionamento è pari a quello che si avrebbe con classe B.

Classe C, in essa la tensione di griglia è più negativa di quanto sia necessario a portare a zero la corrente di placca. Questo amplificatore è usato specialmente in trasmissione e le sue caratteristiche sono di grande efficienza nel circuito di placca e moderato rapporto di amplificazione.

N.B. - Per indicare che in nessun caso è ammessa corrente di griglia durante tutto il ciclo del segnale, si adopera il suffisso discendente « 1 » dopo la lettera di classifica; il discendente « 2 » sta ad indicare che esiste corrente di griglia durante una parte del ciclo del segnale (Es. Classe B2).

Reazione inversa o negativa - Allorché l’amplificazione si effettua tra circuiti in AF selettivi o comunque accordati, il fattore distorsione non ha una grande importanza; nei circuiti di BF in cui, invece, diviene della massima importanza, solo con circuiti in classe A si possono far funzionare valvole singole. In questo caso la distorsione ammessa è del 5 % con i triodi e 7-10 % con i tetrodi. La distorsione può essere ridotta con i circuiti a reazione negativa. Con la classe A si può ridurre la distorsione usando un montaggio in controfase (push-pull). Ciò è tassativo per la classe B e la classe AB.

Infine, negli amplificatori di classe A, si distinguono quelli di tensione e quelli di potenza, per i primi interessa ottenere l’amplificazione di tensione del segnale in ingresso, per gli altri la potenza fornita in uscita.

Le valvole multi-mu o super-controllo hanno una caratteristica di amplificazione tale che i segnali di ampiezza limitati vengono amplificati con più efficienza di quelli ad ampiezza maggiore. Ciò equivale ad una specie di autoregolazione che compendia quella ottenuta con il controllo automatico della sensibilità (CAV).

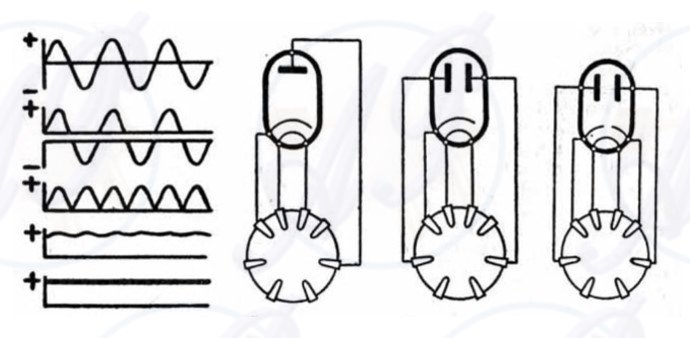

RETTIFICAZIONE

Alcuni tipi di valvole denominate raddrizzatrici (fig. 8) possono essere impiegate nell’attuazione di circuiti per l’alimentazione. Esistono valvole monoplacca, biplacca, a riscaldamento diretto, indiretto con uno oppure due catodi indipendenti. Qualche schema classico, tra cui il doppio raddrizzatore, di tensione con due valvole separate o con una valvola speciale con due catodi diversi, è indicato dai disegni che precedono.

Nota:

Questi richiami si riferiscono esclusivamente alla rettificazione della corrente alternata ai fini dell’alimentazione dei circuiti. Infatti altri diodi rettificatori sono costruiti solo per la funzione di rivelazione. Di essi ci si occuperà più avanti.

Il meccanismo della rettificazione, specie a due semionde, è evidente che: la corrente può circolare solo nel senso anodo-catodo e non viceversa. In un ciclo di corrente alternata solo una metà passerà attraverso il raddrizzatore. Le cose sono disposte in modo che l’altro semiciclo passa intanto per l’altro anodo. Essendo il catodo o filamento uno solo, raccoglie i due semicicli sotto forma di corrente pulsante unidirezionale. Appositi filtri livellatori portano questa corrente ad un livello costante (continua) per cui può considerarsi soppressa la componente pulsante.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

a) - due semionde a riscaldamento diretto.

b) - una semionda a riscaldamento indiretto.

c) - Circuito duplicatore con due diodi monoplacca.

d) - Circuito duplicatore con diodo a doppia placca e doppio catodo.

Monday, July 24, 2023

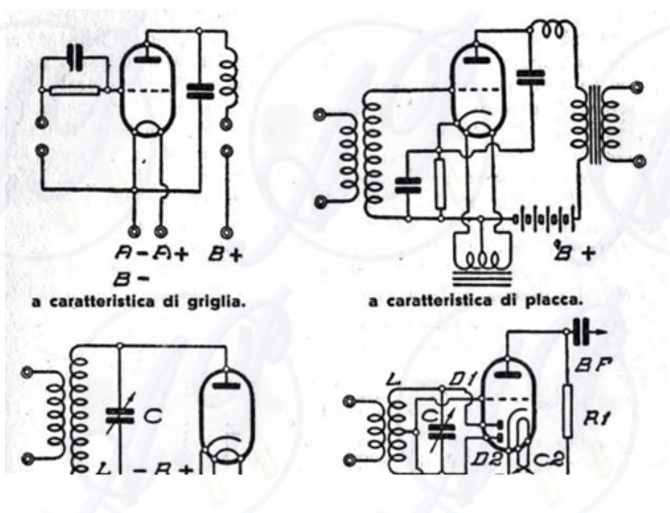

RIVELAZIONE

Oltre al noto sistema a falla di griglia ed a quello a caratteristica di placca, un tempo assai in uso, ma oggi quasi abbandonati, nella rivelazione si è affermato il concetto dello sfruttamento di un diodo raddrizzatore semplice o doppio, separato o composto, anche con valvole doppie.

Il diodo più comune (solo, o in combinazione con un triodo, un tetrodo o un pentodo) è quello a due placche una delle quali serve per la demodulazione e l’altra per il controllo automatico della sensibilità (circuito CAV).

È più recente l’impiego di un diodo a tre placche, con cui si possono effettuare varie combinazioni tra le quali quella per cui una serve per il CAV, mentre le altre due rivelano rispettivamente segnali deboli e segnali forti.

Il fenomeno della rivelazione (o demodulazione) consiste nel separare la corrente ad audiofrequenza (modulante) sovrapposta all’onda portante (modulata). Questa separazione si effettua con il raddrizzamento. Nel caso della falla di griglia si operava sul ginocchio inferiore della caratteristica (sistema sensibile ai piccoli segnali); con la rivelazione di placca si operava sul ginocchio superiore (si ha una certa possibilità di rivelare senza distorsione, segnali di maggiore ampiezza). Con i diodi e l’ausilio dei condensatori si opera una vera e propria rettificazione dei segnali, trasformando la complessa corrente costituita dalla onda portante modulata, in corrente unidirezionale variabile in rapporto alla sola modulazione. Ossia viene eliminata la componente in MF del segnale e conservata la parte in BF (segnale audio).

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

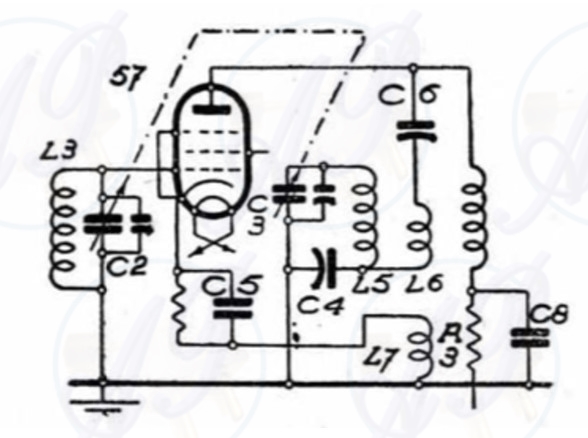

OSCILLAZIONE

Ogni tubo termoionico può sempre diventare, se opportunamente configurato, un generatore di oscillazioni. Nei ricevitori a cambiamento di frequenza o supereterodina, occorre generare un’oscillazione locale che, interferendo con quella del segnale in arrivo, generi una frequenza intermedia (MF). Un circuito oscillatorio è essenzialmente formato di un tubo, opportunamente alimentato, in cui il circuito di placca reagisce induttivamente o per mezzo di una capacità sul circuito di griglia.

Uno dei due si definisce come “accordato” perchè l’oscillazione si effettui alla frequenza voluta. Un sistema di alimentazione della griglia pilota serve a mantenere l’oscillazione, che deve, peraltro, innescarsi facilmente.

Nei comuni radioricevitori la valvola convertitrice è solitamente costituita di una sezione sovrappositrice e di una sezione oscillatrice.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

CONVERSIONE DI FREQUENZA

Nei ricevitori a cambiamento di frequenza (supereterodina) le oscillazioni in arrivo debbono essere convertite in oscillazioni ad una determinata frequenza intermedia (MF) ciò si pratica con la tecnica del “battimento”, mediante una oscillazione generata localmente. La frequenza di arrivo, quella locale e quella intermedia (prodotta dal battimento), sono tra loro legate da una relazione matematica semplice. Allo scopo serve un tubo unico che riunisca le possibilità di generare oscillazioni ed effettuare il mescolamento delle due frequenze. La tecnica più recente ha concepito tubi che rispondono allo scopo: per lo più si tratta di multielettrodi i quali rispondono a tutti i requisiti di stabilità ed efficienza richiesti. A volte, tuttavia, si opera la conversione con una valvola oscillatrice separata e una apposita sovrappositrice. La tendenza costruttiva resta sempre tuttavia quella di unificare, anche per ragioni di economia, in un solo tubo le due funzioni.

APPLICAZIONI SPECIALI

Nei radioricevitori vi possono essere tubi che realizzano funzioni differenti da quelle accennate in precedenza, oppure, forniscono contemporaneamente altre funzionalità. Eccone qualcuna:

Il controllo automatico del volume (CAV) è legato alla rivelazione con diodo. Quando il segnale è rivelato si forma una corrente unidirezionale che ha un valore medio più o meno grande a seconda della intensità del segnale e risulta di senso negativo rispetto al catodo. Una resistenza in serie con questa corrente dà una caduta di tensione più o meno grande, generando una differenza di potenziale negativa che è sfruttata per modificare la polarizzazione negativa delle valvole amplificatrici, aumentandola con l’aumentare del segnale e viceversa. Sicché i tubi amplificatori subiscono, in pratica, una diminuzione o miglioramento di efficienza in rapporto inverso all’intensità del segnale trattato. Vi sono sistemi immediati o ritardati a seconda dell’ampiezza del segnale necessario ad ottenere questo automatismo.

La soppressione automatica dei disturbi impiega una valvola che ha la funzione di bloccare il circuito di amplificazione allorché non vi è segnale. È comandata dal diodo. Soluzione parziale ed in genere non soddisfacente del problema.

L’espansione automatica del volume, od anche dispositivo per l’aumento dei contrasti: tra forte e piano in una riproduzione orchestrale interessa spesso avere un più sensibile dislivello acustico. Una doppia amplificazione ottenuta con un tubo separato, può rispondere allo scopo.

L’indicazione automatica della sintonia si pratica mediante un tubo appositamente congegnato (occhio magico - Figure 7b e 17) e secondo un montaggio caratteristico, che prevede l’esposizione della parte fluorescente di questa valvola sul pannello frontale del ricevitore.

INSERZIONE DEI TUBI NEI CIRCUITI

Si ritiene utile fornire un cenno alla documentazione disponibile per vari tipi di valvole americane ed europee, allo scopo di facilitare la scelta o la sostituzione dei vari tipi utilizzati nei radioricevitori.

Si sottolinea inoltre che durante lo studio dei relativi circuiti per attività di riparazione, manutenzione e nel rimodernamento degli apparecchi riceventi e degli amplificatori, è indispensabile conoscere i dati delle valvole impiegate.

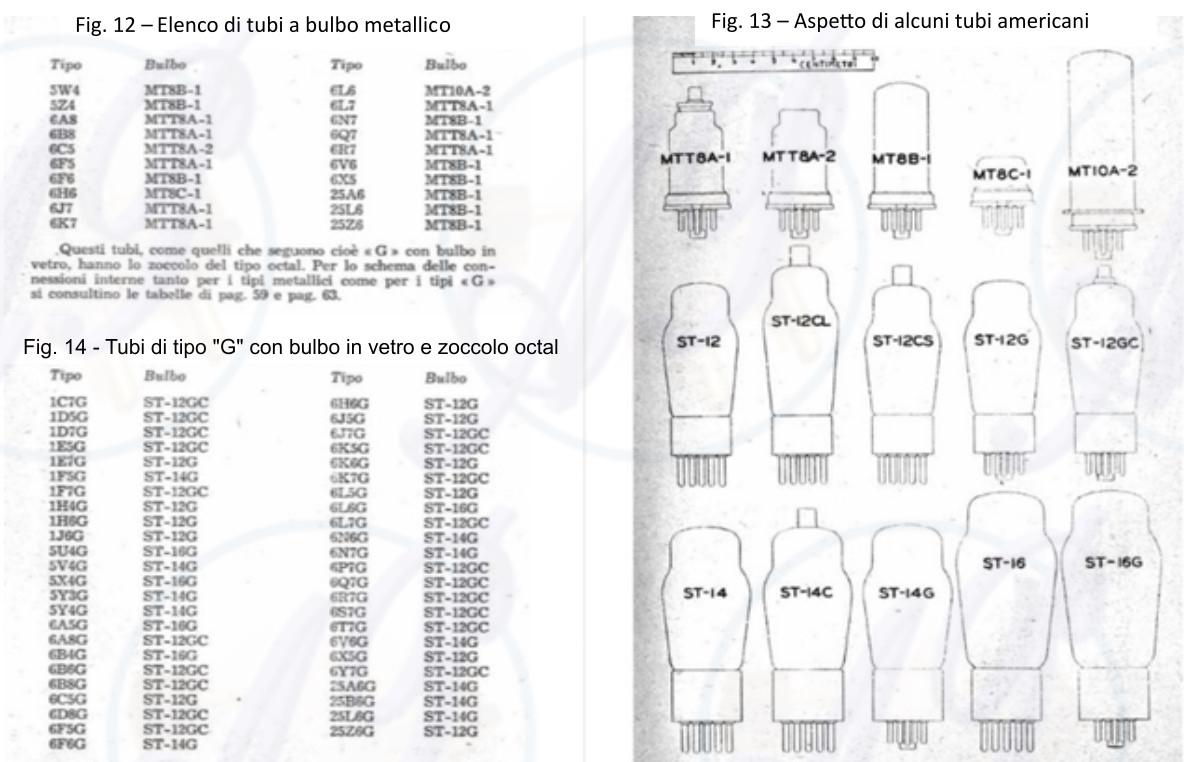

Tubi riceventi americani

Più che di speciali caratteristiche, nella suddivisione tra tubi europei e tubi americani, si può parlare di particolarità costruttive. I dati tabellari pubblicati, servono ad una rapida identificazione e ad un pronto esame degli esemplari che interessano.

Per i tubi americani è stata adottata la tabella della RCA che classifica i vari tipi Radiotron in rapporto all’impiego ed alla tensione di accensione. Gli esemplari che portano il suffisso « G » sono in vetro, altrimenti hanno il bulbo in metallo.

Ecco un esempio (fig. 12-13-14) di tubi americani pubblicato sul Manuale del Radiomeccanico IIIa edizione, Angeletti, Ed. “Radio Industria” del 1938:

È altresì riportato un esempio della serie dei collegamenti allo zoccolo secondo la RMA. Lo schema di questi collegamenti si riferisce allo zoccolo visto da sotto:

Saturday, July 01, 2023

I simboli sono intuitivi. Gli zoccoli « octal » sono definiti da una freccia diretta verso il basso indicante il punto dov'è disposta la spina per l'introduzione giusta nel portavalvole.

Nei tipi metallici II piedino « S » oppure « 1 » è collegato al bulbo-schermo; nei tipi In vetro « G » questo collegamento non viene effettuato.

LE VALVOLE F.I.V.R.E.

Gli ultimi tipi di valvole a caratteristica americana, fabbricate in Italia dalla F.I.V.R.E., sono di due serie:

- Valvole a piccolo ingombro e consumo ridotto

- Valvole a consumo normale.

Degno di nota è il fatto che la F.I.V.R.E. con lo studio e la costruzione dei tipi che seguono ha voluto compiere una opera autarchica, costruendo in Italia i tubi che altrimenti dovevano essere importati.

L’indicazione degli zoccoli è assimilata alla tabella RMA di cui sopra (fig. 15), relative ai modelli americani.

SERIE F.I.V.R.E. DI PICCOLO INGOMBRO A CONSUMO RIDOTTO

Raddrizzatrici e diodi rivelatori

- 6AH6G doppio diodo, analogo al 6H6G, ma con accensione a 6,3 volt 150 mA.

- 6AW5G e 5Y3GR già figuranti nella serie precedente, ma in realtà valvole di nuova progettazione a consumo fortemente ridotto in confronto ai tipi analoghi preesistenti 83V e 5Y3G.

Multiple

- 6T7G doppio diodo triodo analogo alla 6Q7G, ma di dimensioni ridotte e accensione a 6,3 volt 150 mA.

Convertitrici di frequenza e sovrappositrici

- 6D8G eptodo analogo alla 6A8G, ma di dimensioni ridotte e con accensione a 6,3 volt 150 mA.

- 6AL7G eptodo sovrappositore, analogo alla 6L7G, ma di dimensioni ridotte e con accensione a 6,3 volt 150 mA.

Amplificatrici

- 6W7G pentodo per amplificazione e rivelazione, a mu costante analogo alla 6J7G, ma di minori dimensioni e con accensione a 6,3 volt 150 mA.

- 6S7G pentodo analogo alla 6K7G, ma con dimensioni ridotte e accensione a 6,3 volt 150 mA.

- 6L5G, triodo per usi generali, con accensione a 6,3 volt 150 mA.

Finali di potenza

- 6G6G piccolo pentodo finale, di dimensioni ridotte, con accensione a 6.3 volt 150 mA, con potenza di uscita 1,1 watt.

- 6Z7G, doppio triodo, classe B, analoga alla 6N7G ma con consumo per l’accensione ridotto a metà.

Per i ricevitori normali a complemento delle nuove valvole della serie « 150 mA » era possibile l’utilizzo, nello stadio finale, di una delle valvole a fascio 6V6G o 6L6G.

Accessorie

- 6N5 indicatrice di sintonia con accensione a 6,3 volt 150 mA e dimensioni ridotte.

SERIE F.I.V.R.E. A CONSUMO NORMALE

Raddrizzatrici e diodi rivelatori

- 6H6G doppio diodo per la rivelazione lineare e per il controllo automatico di sensibilità.

- 6AW5G nuova raddrizzatrice delle due semionde, progettata dalla FIVRE, con catodi a riscaldamento indiretto per 6,3 volt 600 mA; tensione massima per ciascuna placca 350 volt efficaci; massima corrente raddrizzata 90 mA.

- 5Y3G raddrizzatrice delle due semionde, corrispondente alla 80, con zoccolo «octal».

- 5V4G raddrizzatrice delle due semionde con catodi a riscaldamento indiretto, corrispondente alla 83V, con zoccolo «octal».

- 5Y3GR nuova raddrizzatrice delle due semionde, con catodi a riscaldamento diretto, accensione a 5 volt con 1 ampere; tensione massima applicabile 400 volt efficaci per placca; massima corrente raddrizzata 100 mA.

- 5X4G raddrizzatrice delle due semionde, corrispondente alla 5Z3, con zoccolo « octal ».

Multiple

- 6Q7G doppio diodo triodo, analogo alla 75, con zoccolo « octal ».

- 6B8G doppio diodo pentodo corrispondente alla 6B7 con zoccolo « octal ».

- 6AY6G doppio diodo associato ad una amplificatrice finale del tipo a fascio elettronico (« beam ») ad alta pendenza.

Convertitrici di frequenza e sovrappositrici

- 6A8G corrispondente alla 6A7, con zoccolo «octal ».

- 6L7G eptodo sovrappositore (e amplificatore in AF e MF).

- 6K8G triodo-exodo, di caratteristiche del tutto singolari, per la conversione di frequenza, specialmente segnalabile per la stabilità della frequenza intermedia che esso fornisce anche nella gamma delle frequenze più elevate (onde corte e cortissime).

Amplificatrici

- 6J7G corrispondente alla 77, con zoccolo «octal».

- 6K7G corrispondente alla 78, con zoccolo «octal».

- 6J5G triodo per usi generali (rivelatore-amplificatore).

- 6F5G triodo amplificatore ad alto coefficiente di amplificazione. (I due triodi 6J5G e 6F5G vengono a sostituire vantaggiosamente

il triodo 6C5G costruito nella precedente stagione).

Finali di potenza

- 6L6G valvola a fascio (« beam ») per alte potenze d’uscita.

- 6V6G valvola a fascio per medie potenze d’uscita.

- 6N7G doppio triodo, classe B; corrispondente alla 6A6, con zoccolo « octal ».

Accessorie

- 6E5 (o 6G5, equivalente) indicatrice di sintonia.

TUBI RICEVENTI EUROPEI

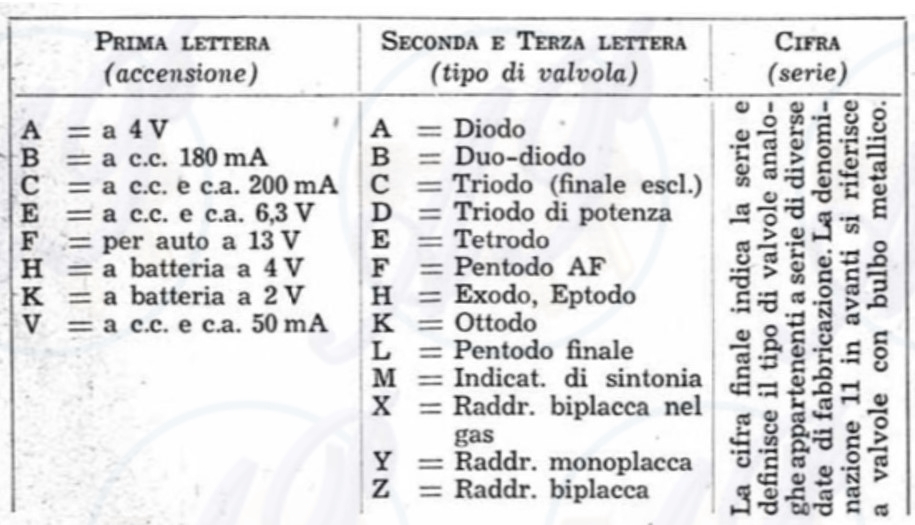

Un ragguaglio delle funzioni di questa produzione è fatto nella seguente tabella d’identificazione (figura 16).

S’è visto in pratica che la conoscenza dello schema interno di una valvola ricevente, può consentirne l’impiego e la sostituzione con sufficiente sicurezza. Perciò lasciamo ai listini commerciali il compito di fornire i dati caratteristici dei singoli modelli.

Saturday, July 01, 2023

La tabella riportata qui sopra consente di identificare i vari tipi di valvole partendo dalla loro denominazione.

Nelle valvole europee è stata inoltre introdotta una denominazione WE che non ha poi avuto grande successo, o per lo meno non ha riscosso l’unanime consenso dei produttori; essa è stata riservata, per esempio dalla Philips, ai tipi fabbricati in Italia mentre è stata abbandonata per gli altri modelli posti sugli altri mercati da questa e da altre case.

Per i vari esemplari della serie WE esiste una propria corrispondente, come qui di seguito specificato:

Tabella di corrispondenza tra le denominazioni WE e le altre sigle europee.

Tab. 1

WE 21 = AK 1 |

WE 30 = E 443 H |

WE 39 = AC 2 |

WE 22 = ACH 1 |

WE 31 = AB 1 |

WE 40 = ACH 1 |

WE 23 = E 446 |

WE 32 = AK 2 |

(a riscald. rapido) |

WE 24 = E 447 |

WE 33 = AF 3 |

WE 41 = ABL 1 |

WE 25 = AF 2 |

WE 34 = AF 7 |

WE 42 = AL 5 |

WE 26 = E 444 |

WE 35 = AL 1 |

WE 51 = 506-1805 |

WE 27 = 424 N |

WE 36 = AB 2 |

WE 52 = 1561 |

WE 28 = E 499 |

WE 37 = ABC 1 |

WE 53 = AZ 2 |

WE 29 = E 444 S |

WE 38 = AL 4 |

WE 54 = AZ 1 |

LE VALVOLE ROSSE

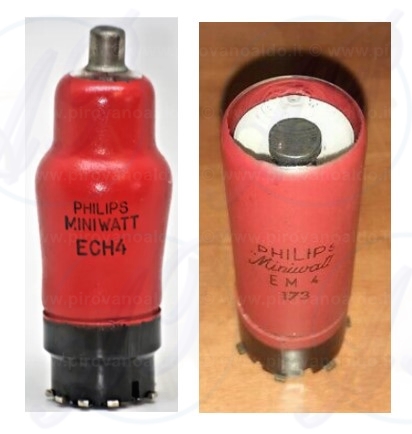

Tra i tubi riceventi europei vanno segnalate le particolari valvole rosse « Miniwatt » della serie « E » di costruzione Philips. Si tratta di esemplari per accensione a corrente alternata 6,3 V e per 200 mA con catodo ad accensione rapida e senza piedini.

I tipi principali sono:

EAB1 - Triplo diodo di concezione nuova per rivelazione e CAV

EB4 - Doppio diodo con due catodi separati

EBC3 - Duodiodo triodo, rivelatore e amplificatore di BF

EBF2 - Duodiodo pentodo MF

EBL1 - Duodiodo e pentodo finale a pendenza elevata.

ECM3 - Triodo-eptodo.

EF5 - Pentodo AF, selectodo, cioè a pendenza variabile.

EF6 - Pentodo AF.

EF8 - Silentodo, preamplificatore di AF: notevole per la cura con cui è stato costruito per l’eliminazione dei rumori di fondo.

EF9 - Pentodo AF, selectodo, cioè a pendenza variabile.

EFM1 - Pentodo BF e indicatore di sintonia

EH2 - Eptodo-selectodo

EK2 - Ottodo speciale per la conversione di frequenza, studiato per l’ottimo funzionamento anche su onde corte.

EK3 - Ottodo a 4 fasci.

EL2 - Pentodo finale per autoradio

EL3 - Pentodo finale a pendenza elevata

EL5 - Pentodo finale a pendenza elevata

EL6 - Pentodo finale a pendenza elevata

ELL1 - Pentodo doppio finale

EM1 - Indicatore visivo di accordo a raggi catodici

EM2 - Indicatore visivo di accordo a raggi catodici con valvola amplificatrice

EM4 - Indicatore visivo di accordo a raggi catodici, che presenta, sul precedente, la variante di richiedere o di ammettere come tensione di griglia pilota, valori più ampi.

Le « valvole rosse » sono di dimensioni più piccole rispetto ad analoghi tipi delle serie precedenti, che già presentavano caratteristiche molto notevoli anche sotto questo punto di vista. Il bulbo, metallizzato è poi verniciato di una colorazione rossa brillante.

.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, July 01, 2023

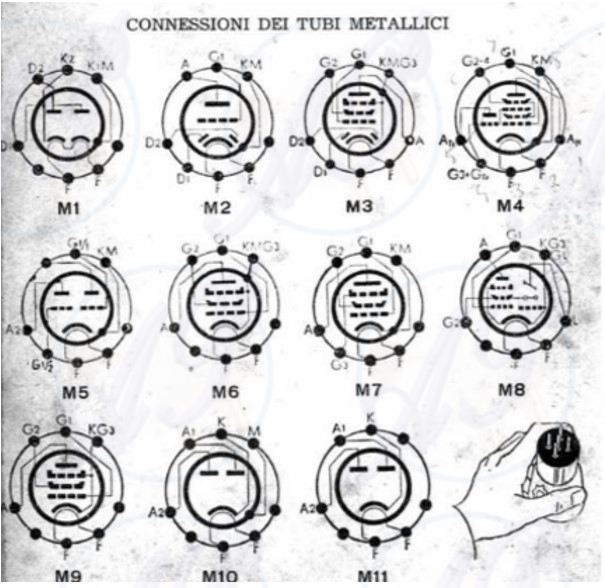

I TUBI METALLICI EUROPEI

La scuola europea ha recentemente prodotto una completa serie di tubi riceventi con bulbo metallico. Gli elementi della serie sono denominati, solitamente, con il suffisso « 11 » dopo le prime due o tre lettere distintive determinanti le caratteristiche e le funzioni del tubo (alcune eccezioni hanno il suffisso 12 e 13).

Questi tubi sono di dimensioni ridottissime, e prevedono l’impiego di un nuovo zoccolo che non può dirsi molto lontano come concezione costruttiva dallo zoccolo americano octal. Difatti ha un grande spinotto isolante centrale con chiave di incastro. Gli otto piedini sono disposti su di un cerchio in due serie: tre da un lato (griglia di controllo; griglia schermo; catodo, massa e terra griglia) e cinque dall’altro (filamenti o riscaldatori; anodo e altri collegamenti). Le dimensioni di questo zoccolo sono: diam. max 43,5 mm; altezza dello spinotto 15,5 mm. Il normale diametro dei bulbi di questi tubi è di 36,5 mm, l’altezza complessiva 43,5 mm più i 15,5 mm che, come si è detto, sono dovuti allo zoccolo.

Tab. 2

VALVOLE A BULBO METALLICO

Moodello delle connessioni

EB11 - M1 |

EF11 - M6 |

EL12 - M9 |

EBC11 - M2 |

EF12 - M6 |

EZ11 - M10 |

EBF11 - M3 |

EF13 - M7 |

EZ12 - M11 |

ECH11 - M4 |

EFM11 - M8 |

|

EDD11 - M5 |

EL11 - M9 |

Fonti:

- Angeletti, Il Manuale del Radiomeccanico - IIIa ediz, 1938. Cap. IIo “Le valvole termoioniche riceventi”.Editrice “Radio Industria”

- Solina, Le Radiovalvole - IIa ediz, 1941. Cap. Io "Generalità sui Tubi Elettronici". Editrice Marzocco..